أخبارالرئيسيةثقافة و فنغير مصنف

بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا

سيحل الشاعر والاعلامي محمد بلمو ضيفا على مركب التنشيط الفني والثقافي تابريكت بمدينة سلا يوم السبت 20 دجنبر 2025، في الخامسة من مساء، ليحيي امسية شعرية يغرد خلالها بعدد من نصوصه الشعرية، يقدم ويدير الامسية الروائي والسيناريست عبد الاله بنهدار، كما يحل

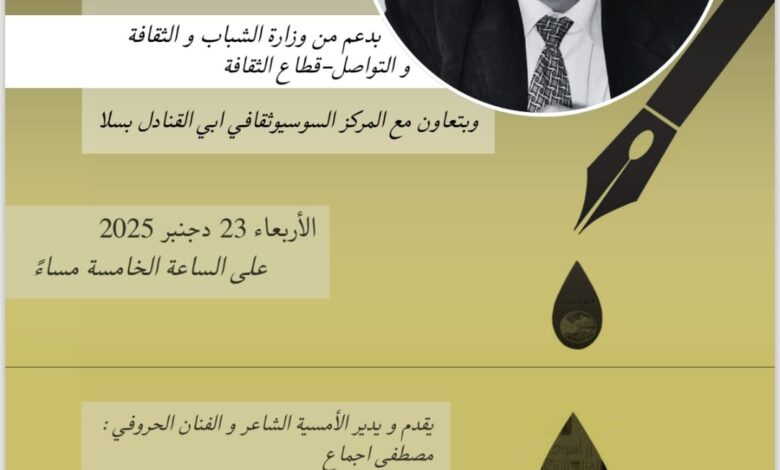

يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالمركز السوسيوثقافي أبي القناديل بسلا في الخامسة مساء، في موعد ثان مع الشعر.

الامسية التي يقدمها ويديرها الشاعر والفنان الحروفي مصطفى اجماع، و تنظم الامسيتين بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة “وبتعاون مع المركز السوسيوثقافي أبي القناديل بسلا”.